Les enquêtes sur les motifs de consultation en dermatologie des personnes “noires” ou “à peau foncée” relèvent toujours une grande fréquence des plaintes relatives à des troubles pigmentaires. La première raison en est que toute pathologie cutanée a tendance à modifier la production ou la distribution de la mélanine sur ce type de peau. De surcroît, la richesse en mélanine peut altérer notre perception des nuances de couleur, seules les différences de luminosité restant bien visibles. Il en résulte une différence de sémiologie cutanée entre peaux claires et peaux foncées, l’aspect dit “dyschromique” n’étant pas cantonné aux troubles primitifs de la pigmentation et l’analyse de la coloration (en réalité du degré de luminosité sur un axe clair-foncé plus que de la couleur proprement dite) étant toujours essentielle.

Les difficultés de perception de l’érythème – en cas d’exanthème viral, d’érythrodermie ou de dermo-hypodermite infectieuse, par exemple – peuvent être contournées par une inspection attentive, par la palpation – car l’érythème s’accompagne souvent d’une augmentation de chaleur locale –, en recueillant l’avis du patient et, finalement, en se souvenant que ce que l’on perçoit comme hyperpigmenté sur peau foncée aurait peut-être été perçu comme érythémateux sur peau claire…

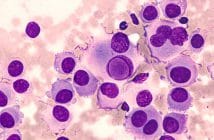

La plus grande partie des états inflammatoires perçus comme des érythèmes se traduisent donc par une hyperpigmentation. Celle-ci a pour caractéristique de persister plus longtemps que l’inflammation proprement dite, réalisant la classique post-inflammatory hyperpigmentation (PIH). Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit aussi bien d’une hyperpigmentation per-inflammatoire. Ainsi, les taches noires de l’acné, hantise de bien des femmes, peuvent-elles répondre à des traitements anti-acnéiques dépourvus d’effet dépigmentant propre tels que les cyclines. À l’opposé de cette hyperpigmentation banale, qui peut accompagner ou suivre n’importe quelle inflammation cutanée, l’hypopigmentation caractérise un nombre limité de dermatoses et possède donc une plus grande valeur sémiologique : dermite séborrhéique, sarcoïdose, mycosis fongoïde, lèpre ou sclérodermie systémique sont des exemples d’affections souvent reconnues sur peau foncée grâce à des présentations hypochromiques évocatrices. De même, l’achromie de certaines lésions lupiques, entourée d’hyperpigmentation, est bien reconnaissable.

La peau n’est jamais totalement uniforme. L’hétérogénéité du teint selon les régions du tégument est mieux visible chez les sujets à peau richement pigmentée, qui de plus y sont souvent plus sensibles. À côté des lignes de démarcation pigmentaire (dites de Voigt ou de Futcher, notamment sur les bras, les cuisses et le thorax), il existe des nuances physiologiques plus ou moins accentuées[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire