Le microbiome cutané ainsi que l’immunité cutanée innée – couple dont on commence à peine à entrevoir l’équilibre délicat et l’implication dans les maladies inflammatoires mais aussi tumorales cutanées – font l’objet depuis quelques années d’une activité de recherche (et de publications) intense encore majoritairement descriptive mais qui pourrait évoluer sur un mode plus explicatif dans un avenir proche, en attendant que des cibles et des interventions thérapeutiques soient définies.

L’exemple le plus achevé et le mieux connu des interactions microbiome/immunité innée/affections cutanées inflammatoires reste encore à ce jour celui de la dermatite atopique.

Le microbiome cutané

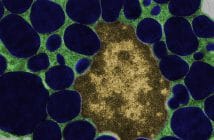

Le terme de microbiome (ou microbiote) désigne l’ensemble des micro-organismes présents dans un tissu, qu’ils soient commensaux et symbiotiques (le plus souvent), pathogènes facultatifs ou obligatoires : bactéries (bactériome), virus (virome), parasites (parasitome) et espèces fungiques (mycome). Les deux principaux microbiomes concernent le tube digestif et le revêtement cutané. Ils dépassent très largement l’hôte en termes de séquences génomiques totales, d’où le terme de “second génome” employé par certains auteurs.

Le microbiome – et notamment le bactériome commensal – est en équilibre permanent avec l’immunité innée qui constitue une première ligne de défense rapide mais peu spécifique et sans mémoire immunitaire, en particulier contre les agents pathogènes microbiens ou non, exogènes ou endogènes, par reconnaissance de “profils” moléculaires dangereux communs à diverses classes d’agents. L’immunité innée fait intervenir toute une série de barrières – physique, biologique (microbiome lui-même) et chimique (peptides antimicrobiens naturels tels que les β-défensines, les cathélicidines, la prodermcidine…) – mais plus spécifiquement une machinerie en trois temps : reconnaissance de danger par des récepteurs spécialisés intracellulaires (NLR) ou membranaires (TLR)/transmission du signal/réponse effectrice. Elle est liée essentiellement aux macrophages et aux kératinocytes. Les effecteurs peuvent être des cellules NK, des macrophages activés ou encore des molécules telles que les cytokines et les peptides antimicrobiens (PAM).

L’immunité adaptative assure quant à elle une défense plus lente mais plus[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire