La pelade est l’une des dermatoses chroniques les plus fréquentes, avec une incidence brute annuelle estimée à 20 cas pour 10 000 habitants et une prévalence cumulée de 1,7 % dans la population générale [1]. Elle se manifeste par une alopécie non cicatricielle acquise. On distingue différentes formes cliniques de gravité variable : la pelade commune (en plaques), la pelade ophiasique, la pelade totale (ou décalvante, Alopecia totalis) et la pelade universelle (Alopecia universalis).

Une pelade est généralement considérée comme sévère lorsqu’elle induit la perte de plus de 50 % de la surface totale du cuir chevelu. Elle est responsable d’une altération majeure de la qualité de vie quelle qu’en soit la sévérité et de manière comparable à d’autres dermatoses telles que le psoriasis ou la dermatite atopique [2].

Le vitiligo est également une dermatose fréquente, touchant environ 0,5 % à 2 % de la population. Il se manifeste par des macules dépigmentées acquises, bien limitées et généralement asymptomatiques. Du fait de son caractère affichant, le vitiligo impacte significativement la qualité de vie des malades [3]. La demande thérapeutique est ainsi souvent forte dans ces deux dermatoses et ne doit pas être négligée.

Malgré des progrès ces dernières années, les traitements sont encore loin d’être satisfaisants. La compréhension des mécanismes physiopathologiques intervenant dans la genèse de la pelade et du vitiligo s’est très nettement améliorée ces dernières années. Ces données soulignent d’importantes similitudes entre ces deux pathologies mais ouvrent surtout d’encourageantes perspectives thérapeutiques soutenues par de premiers succès chez l’Homme.

Deux phénotypes cliniques distincts mais d’importantes similitudes physiopathologiques

Il serait impossible ici de développer de façon exhaustive l’ensemble des données sur la physiopathologie du vitiligo et de la pelade. Nous insisterons donc uniquement sur les points clés et sur les cibles thérapeutiques qu’ils constituent.

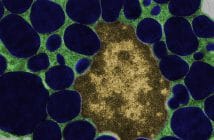

L’impact du stress oxydatif et du système immunitaire sur un terrain génétiquement prédisposé est aujourd’hui démontré dans le vitiligo [4-7]. Les études génétiques ont montré des loci de susceptibilité dans de nombreux gènes de l’immunité tant innée qu’adaptative [8]. La dépigmentation dans le vitiligo[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire