Le plus souvent bénigne et d’évolution favorable, l’urticaire peut parfois révéler une vascularite ou une maladie systémique.

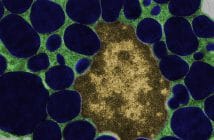

>>> La vascularite urticarienne (VU) est une entité anatomoclinique définie par une atteinte inflammatoire des capillaires du derme associée à une éruption cutanée urticarienne atypique. La nomenclature de Chapel Hill, révisée en 2012, individualise la VU hypocomplémentémique (VUH) sous le terme de vascularite avec anticorps anti-C1q.

Une étude récente nationale a décrit 57 patients atteints de VUH (74 % de femmes, âge médian au diagnostic 45 ans) [1]. Il y avait 75 % de formes isolées et 25 % de formes associées à d’autres maladies, principalement le lupus érythémateux systémique. Les lésions urticariennes étaient souvent prurigineuses plus que douloureuses, et pouvaient être associées à des angiœdèmes (51 %), du purpura (35 %) et un livedo (14 %). Les manifestations extra-cutanées incluaient les signes généraux (56 %), l’atteinte articulaire (82 %), oculaire (56 %), pulmonaire (19 %), digestive (18 %) et rénale (14 %). Les patients avaient un taux de C1q bas et les anticorps anti-C1q étaient présents chez 55 % d’entre eux. En première ligne thérapeutique, l’hydroxychloroquine et la colchicine semblaient avoir une efficacité similaire aux corticoïdes, alors que la corticothérapie – seule ou associée à des immunosuppresseurs – était utilisée dans les formes sévères ou réfractaires. Le rituximab semble avoir une meilleure efficacité, mais sa place reste à préciser dans l’arsenal thérapeutique.

>>> La maladie de Still de l’adulte est une maladie rare, classée parmi les maladies auto-inflammatoires polygéniques. La physiopathologie intrique des facteurs génétiques, environnementaux et une réaction inflammatoire impliquant principalement l’immunité innée (rôle des macrophages sécrétant IL1, IL18 et IFNγ, et des polynucléaires neutrophiles [PNN]), mais aussi l’immunité adaptative (lymphocytes T ayant une polarisation Th1 et Th17) [2]. On distingue deux phénotypes :

- la forme systémique, souvent bruyante, exposant aux complications sévères (syndrome d’activation lymphohistiocytaire), pour laquelle le blocage de la voie de l’interleukine 1 par l’anakinra semble efficace ;

- la forme articulaire chronique, plus indolente, dans laquelle le blocage de la voie de l’interleukine 6 semble plus efficace [3].

>>> Le syndrome de Schnitzler est caractérisé par l’association d’une éruption urticarienne chronique et d’un composant monoclonal IgM à d’autres manifestations systémiques. Les critères diagnostiques actuels sont les critères de Strasbourg, qui autorisent la présence d’un composant monoclonal de type IgG et introduisent la notion d’infiltrat dermique[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire