La rapamycine est une molécule de la famille des macrolides, sécrétée par une bactérie tellurique de l’île de Pâques (dont le nom polynésien est Rapa Nui) d’où elle tire son nom. Découverte en 1975, ses propriétés antibiotiques se sont avérées rapidement très décevantes, mais elle va continuer à être développée d’abord pour son activité immunomodulatrice puis antitumorale. Elle est utilisée chez l’homme pour la première fois en 1991 dans le cadre de la prévention du rejet d’une transplantation rénale. C’est en s’intéressant au mode d’action de cette molécule qu’a été découvert mTOR (de l’anglais Mammalian target of rapamycin, en français cible de la rapamycine chez les mammifères) dont la rapamycine est un inhibiteur. Le mTOR est une enzyme de la famille des sérine-thréonine kinases dont la stimulation agit comme l’interrupteur de mise en route de plusieurs processus cellulaires (sous l’influence de facteurs environnementaux dont les apports en nutriments et en oxygène) dont l’anabolisme et le catabolisme, la mobilité, la croissance, le tout contribuant au maintien de l’homéostasie tissulaire en fonction. L’identification de mTOR, pivot central d’une cascade de voies d’activation régulant la synthèse protéique et les cycles cellulaires, a permis :

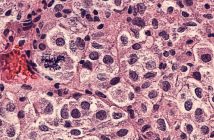

- de comprendre la physiopathologie de nombreuses génodermatoses pronéoplasiques (dont la sclérose tubéreuse de Bourneville) et de certains cancers en rapport avec une dérégulation germinale (constitutionnelle) ou somatique de mTOR. Les cellules malignes peuvent présenter des mutations des gènes de PTEN, PI3K, Akt ou AMPK, TSC, aboutissant à l’activation dérégulée de mTOR et ainsi à une prolifération cellulaire. Les inhibiteurs de mTOR permettent dans ces cas d’interrompre la transmission du signal anormal expliquant leur action antitumorale ;

- de développer d’autres inhibiteurs mTOR (ImTOR) que la rapamycine (sirolimus) tels que le temsirolimus dans les cancers du rein et l’évérolimus

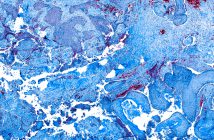

La constatation de lymphœdèmes postchirurgicaux chez des patients transplantés rénaux traités par rapamycine, régressifs à l’arrêt du traitement, incite à s’intéresser aux effets vasculaires des ImTOR : mTOR étant un puissant stimulant de l’angiogenèse, c’est-à-dire de la multiplication et de la mobilité des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins mais aussi lymphatiques, via le VEGF3, il en découle que les ImTOR ont une activité antiangiogénique et anti-lymphangiogénique. C’est ainsi que les ImTOR vont devenir l’alternative immunosuppressive dans les syndromes de Kaposi du transplanté rénal et vont être essayés à partir de 2007, d’abord en compassionnel puis dans le cadre d’essais cliniques dans plusieurs types de tumeurs et de malformations

capillaro-lymphatiques.

C’est en 2010 qu’un premier enfant, en[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire