Les maladies auto-inflammatoires (MAI) constituent un spectre des nombreuses maladies où l’immunité innée joue un rôle prépondérant : MAI d’origine monogénique, polygénique ou inconnue (ex. : maladie de Still). Les 4 MAI monogéniques historiques sont la fièvre méditerranéenne familiale, les cryopyrinopathies (CAPS), le TRAPS et le déficit en mévalonate kinase. Elles doivent être évoquées devant une fièvre inexpliquée avec syndrome inflammatoire biologique évoluant par crises. Les signes cutanés sont souvent au premier plan [1]. La grande majorité des études disponibles dans la littérature n’étant pas faites par des dermatologues, la description sémiologique est malheureusement souvent assez succincte.

Fièvre méditerranéenne familiale

La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) est la MAI monogénique la plus fréquente dans le monde (environ 100 000 cas, essentiellement dans le bassin méditerranéen). Elle est due à une mutation du gène MEFV codant pour l’inflammasome pyrine. Elle se transmet sur un mode autosomique récessif. Les crises, débutant dans l’enfance, sont courtes (2 à 4 jours) et se manifestent essentiellement par de la fièvre, des douleurs abdominales pouvant parfois mimer un tableau pseudo-chirurgical, des douleurs articulaires et des douleurs pleurales [2]. Le traitement repose sur la colchicine au long cours.

Les manifestations cutanées sont présentes dans 12 à 47 % des cas.

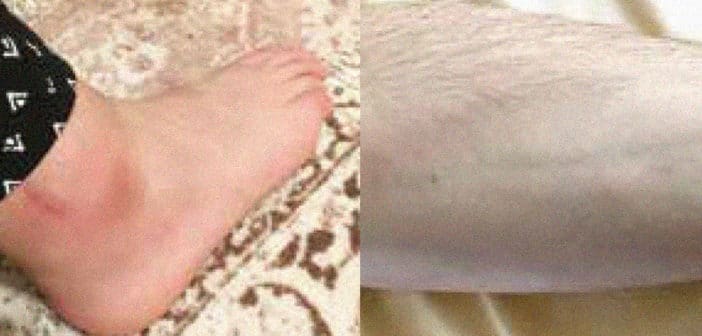

Le seul signe cutané spécifique de la FMF est une dermohypodermite aiguë, improprement appelée pseudo-érysipèle de cheville, présent dans 7 à 46 % des cas [1-3]. Il peut se manifester lors d’une poussée de la maladie (fièvre, etc.) ou en dehors. Il s’observe essentiellement chez l’adolescent entre 13 et 14 ans. Il se présente comme un placard inflammatoire douloureux, typiquement au niveau de la cheville et du tiers inférieur de la jambe, mimant un érysipèle, souvent déclenché par une station prolongée debout (fig. 1). Plus rarement, l’atteinte peut être bilatérale. L’évolution est spontanément favorable en quelques jours. L’examen histologique, non nécessaire pour retenir le diagnostic, met en évidence un infiltrat neutrophilique et lymphocytaire dermique aspécifique.

L’aphtose, uni- (fig. 2) ou bipolaire, est présente dans 10 à 20 % des cas selon les séries [4]. Elle n’a[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire