Les peptides antimicrobiens naturels cutanés

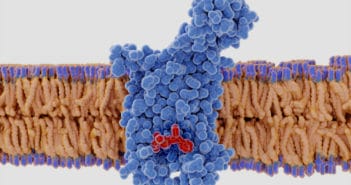

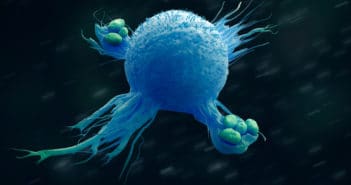

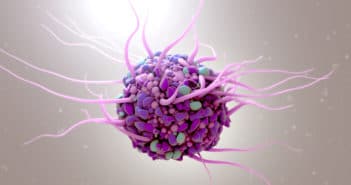

La barrière physique cutanée, basée essentiellement sur la cohésion de la couche cornée, le processus de desquamation permanente et le film hydrolipidique, constitue une protection très efficace contre la pénétration de microorganismes potentiellement pathogènes ; elle est doublée d’une barrière “chimique” de découverte plus récente et basée essentiellement sur le pH cutané épidermique et la production de peptides cutanés antimicrobiens capables de contrôler/inhiber la croissance bactérienne. Toutes ces méthodes de défense, peu spécifiques mais efficaces et de mise en œuvre rapide, d’un organe en contact direct et permanent avec un milieu extérieur riche en microorganismes, font partie intégrante de l’immunité innée cutanée dont on sait maintenant qu’elle est en équilibre constant avec le microbiome cutané physiologique sous la forme de relations dynamiques bi-directionnelles ; en effet, cette immunité innée est maintenue en état d’activité permanente sous l’influence du microbiome qu’elle contrôle, ce qui permet une réaction rapide en cas d’invasion par des germes non commensaux, potentiellement plus pathogènes.