Le lichen oral : diagnostic et prise en charge

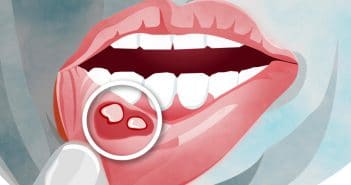

Le lichen oral est une pathologie polymorphe qui recouvre de nombreuses lésions élémentaires pouvant correspondre à différents stades d’évolution du lichen. Il existe des formes idiopathiques et des formes induites de lichen oral. Le traitement des formes induites repose le plus souvent sur le traitement de la cause et le traitement des formes idiopathiques est symptomatique. Le traitement de 1re intention du lichen oral est la corticothérapie locale mais les formes sévères ou diffuses peuvent nécessiter un traitement par corticothérapie et/ou immunosuppresseurs systémiques.